海の未来を創る。

技術で拓く、持続可能な海洋との共生

世界的な規模で海洋開発が行われようとしており、IoTを駆使した次世代沖合養殖システムの開発、洋上風力発電や潮流発電などの再生エネルギーの開発、水中ドローンを用いた広域海域探索、海洋生物由来の食品創薬開発、マイクロプラスチックの生態系への影響評価など多くの課題を解決する必要があります。海洋未来科学コースでは、工学・水産学・環境科学・情報科学のそれぞれの分野で高い専門性を持った研究を融合し、海洋フィールドを用いた実践的研究を行ないます。

大規模数値解析による五島の潮流シミュレーション

AIを用いた高効率潮流タービンの開発

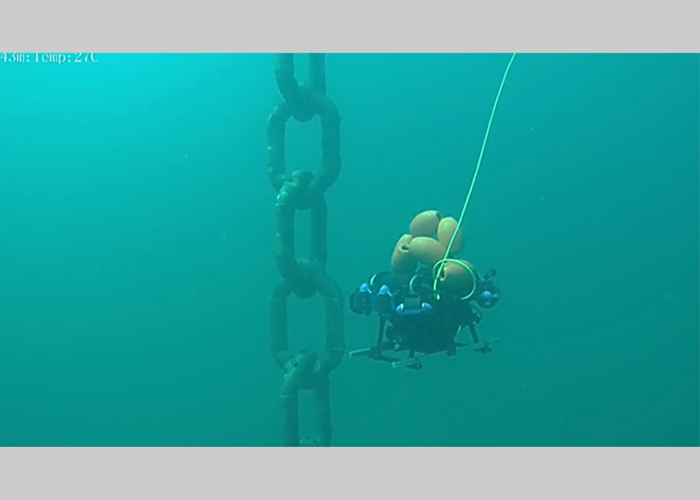

浮体係留索(模擬品)の水中ドローンによる自動追尾試験

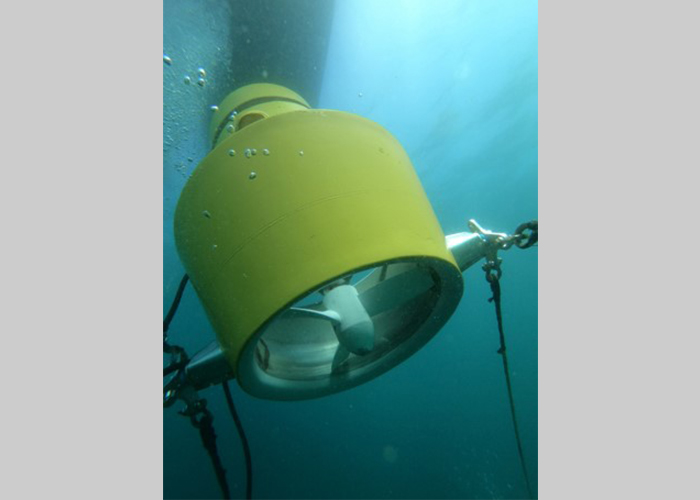

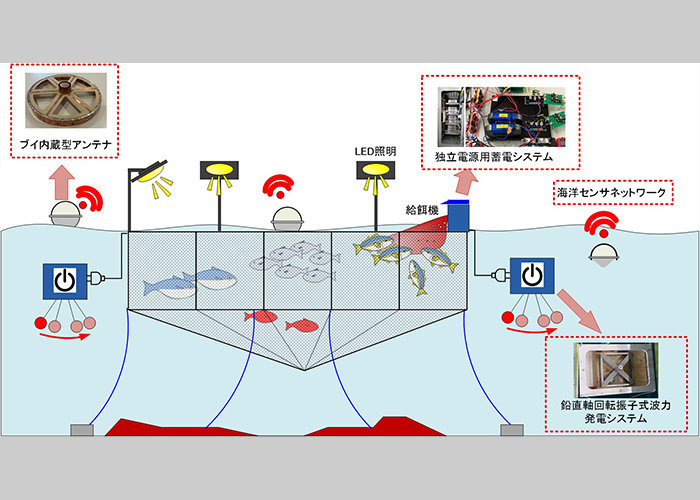

海洋再生可能エネルギーを活用した沖合養殖生簀と海水モニタリングのための海洋センサネットワーク

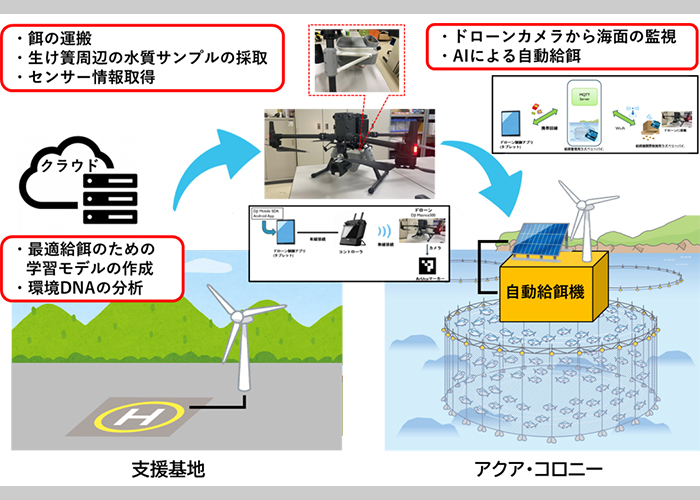

養殖業の持続可能性と生産性を向上すべく、人に依存しない養殖の管理・維持・運用を全自動で行えるスマート養殖(アクア・コロニー構想)の実現を目指し研究を行っています。この構想が実現すれば「省力化・自動化による労働負荷の減少」が見込め、従事者の負担軽減、「勘」に頼る養殖ではなく蓄積データから合理的かつ計画的な養殖が可能となります。

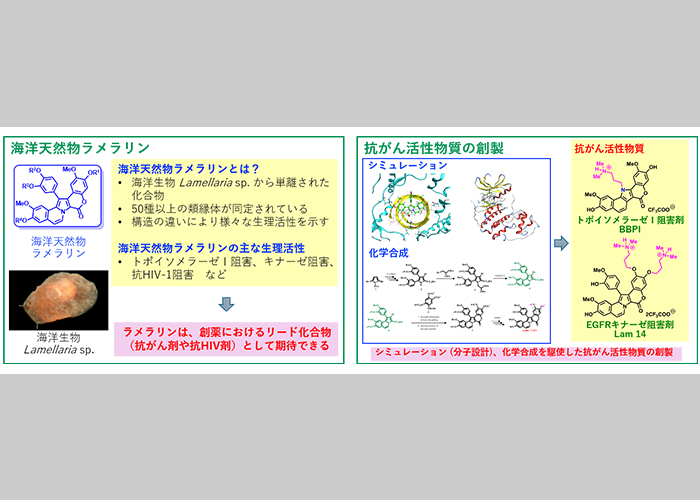

海洋天然物ラメラリンを基盤とする抗がん活性物質の創製

海洋天然物には多くの有用な生理活性化学物質が含まれており、薬品開発の観点から注目されています。海洋生物の一種から単離されるラメラリンは、これまでに50種類以上の類似化合物が存在し、トポイソメラーゼI阻害、プロテインキナーゼ阻害、抗HIV活性などの生理活性を示すため、精力的に研究が進められています。これらラメラリン類の生理活性に着目し、抗がん活性物質やや抗HIV活性物質などを開発しています。

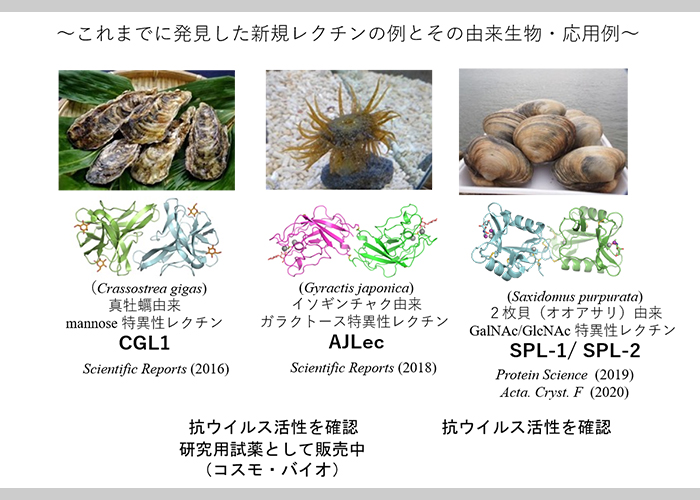

新規レクチンの探索とその応用

自然免疫に関わるタンパク質であるレクチンを、海洋に生息する無脊椎動物から探索し、見出された新規レクチンの構造・機能解析研究を行います。

新規レクチンの機能解析では、各種ウイルスに対する抗ウイルス活性測定を行います。

有用な活性が確認できたレクチンについては、その活性を利用した創薬およびウイルス研究のツールとしての利用を目指した応用研究を進めています。

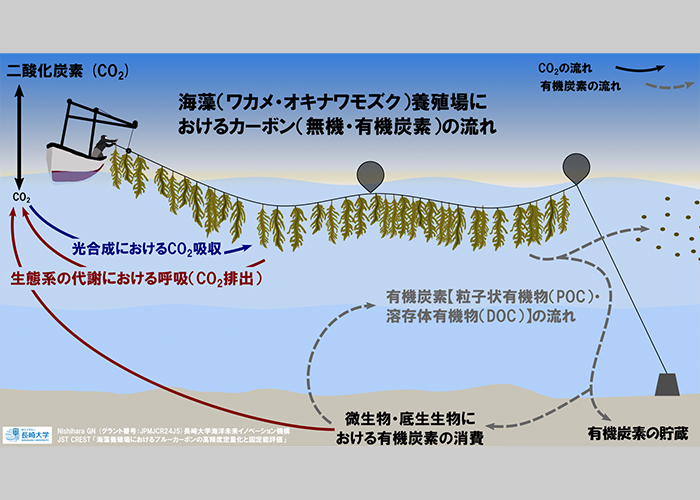

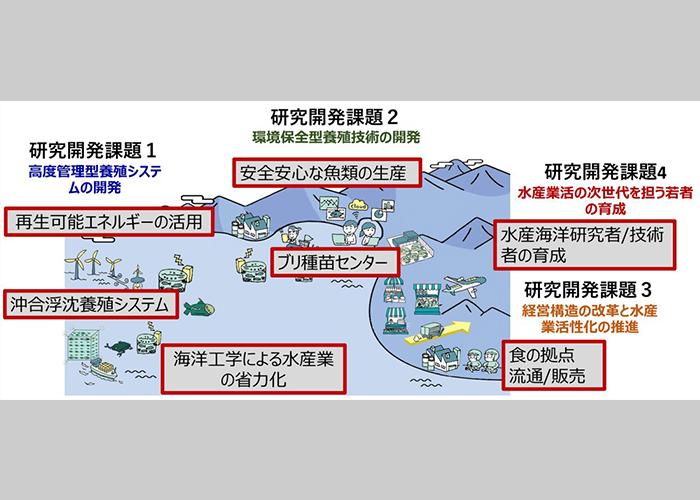

海藻養殖場におけるブルーカーボンの高精度定量化と固定能評価

「作業を変える」、「育て方を変える」、「働き方を変える」の3つの視点から養殖業の産業化を推し進め、養殖事業を環境負荷の低い持続可能な産業として確立させ、日本人の魚食の回復と世界中の人々の健康に貢献する、持続的水産食糧生産に関する研究を行う

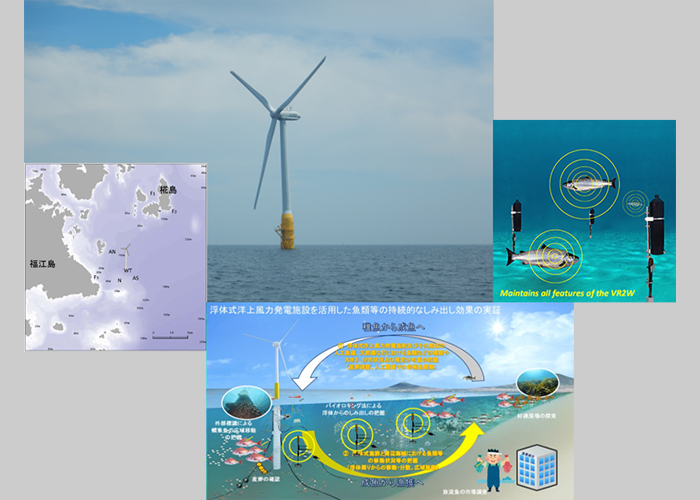

洋上風力発電と漁業影響:発電施設の導入が漁業ならびに生物に及ぼす影響を探る